Entschuldigung aber dieser Post ist nur für angemeldete Benutzer sichtbar. Wenn Sie Mitglied der Digitalen Akademie werden und Zugang zu diesem Inhalt erhalten wollen, dann melden Sie sich bitte unter https://digitale-akademie.adw-goe.de/anmeldung/ bzw. im Menue Digitale Akademie > Anmeldung an. Sie werden dann nach Überprüfung umgehend einen Account erhalten und können die angefragten Seiten einsehen.

Bericht vom Treffen der Digitalen Akademie am 20.01.2022 🔒

Entschuldigung aber dieser Post ist nur für angemeldete Benutzer sichtbar. Wenn Sie Mitglied der Digitalen Akademie werden und Zugang zu diesem Inhalt erhalten wollen, dann melden Sie sich bitte unter https://digitale-akademie.adw-goe.de/anmeldung/ bzw. im Menue Digitale Akademie > Anmeldung an. Sie werden dann nach Überprüfung umgehend einen Account erhalten und können die angefragten Seiten einsehen.

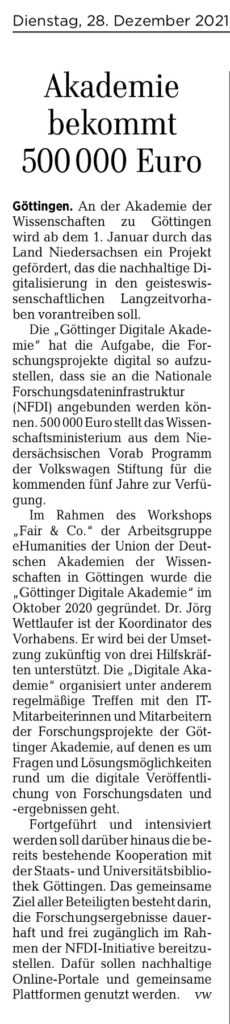

Nachrichten zur „Digitalen Akademie“ im Göttinger Tageblatt, 28.12.21

Ein Artikel zum Projekt „Göttinger Digitale Akadmie“ ist heute im Göttinger Tageblatt erschienen. Hier ein Faksimile:

Bericht vom Treffen der Digitalen Akademie am 16.12.21 🔒

Entschuldigung aber dieser Post ist nur für angemeldete Benutzer sichtbar. Wenn Sie Mitglied der Digitalen Akademie werden und Zugang zu diesem Inhalt erhalten wollen, dann melden Sie sich bitte unter https://digitale-akademie.adw-goe.de/anmeldung/ bzw. im Menue Digitale Akademie > Anmeldung an. Sie werden dann nach Überprüfung umgehend einen Account erhalten und können die angefragten Seiten einsehen.

Ausschreibung zweier Hilfskraftsstellen im Projekt „Digitale Akademie“ – Bewerbung bis 15.12.2021

Im Projekt „Digitale Akademie“ der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen sind zum 01.01.2022 oder später zwei Stellen als

studentische Hilfskraft (mit Abschluss) (m/w/d)

mit bis zu 40 Stunden monatliche Arbeitszeit zu besetzen.

English Version below in PDF.

Ihre Aufgaben

- Arbeiten im Bereich der Kuratierung von Forschungsdaten, Systemadministration sowie Entwicklung von digitalen Anwendungen und Schnittstellen zur Unterstützung von Forschungsvorhaben in den Geisteswissenschaften.

- Mitwirkung bei der Umsetzung von Standards und Lösungen zur langfristigen Bereitstellung von Forschungsdaten und Anwendungen aus dem Bereich der Digitalen Geisteswissenschaften.

Ihr Profil

- Abschluss (BA) in Informatik oder einem anderen Fach (z.B. Geisteswissenschaften) mit entsprechenden Kenntnissen in der Informatik

- Erfahrungen oder Kenntnisse in Systemadministration (Linux, Docker) und/oder Anwendungsentwicklung, XML/TEI, XSLT, SWT

- gute deutsche und englische Sprachkenntnisse, Kenntnisse in Programmiersprachen, z.B. Phyton, PHP oder ähnlich

- Kenntnisse oder Interesse im Bereich der Digital Humanities

- sorgfältige Arbeitsweise, gute Kommunikations- und Teamfähigkeit

Wir bieten

ein engagiertes und motiviertes Team mit flexiblen Arbeitsbedingungen sowie die Möglichkeit, wertvolle Erfahrungen in einem sehr gefragten Arbeitsumfeld zu sammeln.

Fragen zum Projekt beantwortet Ihnen gerne

Dr. Jörg Wettlaufer, Telefon: 0551 39 37047 oder jwettla@gwdg.de.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis zum 15.12.2021 per Email an jwettla@gwdg.de.

Die Akademie strebt in den Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Sie versteht sich zudem als familienfreundlich und fördert die Vereinbarkeit von Wissenschaft/Beruf und Familie. Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung besonders berücksichtigt.

Reise- und Bewerbungskosten können nicht erstattet werden.

Wir weisen darauf hin, dass die Einreichung der Bewerbung eine datenschutzrechtliche Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Bewerbungsdaten durch uns darstellt. Näheres zur Rechtsgrundlage und Datenverwendung finden Sie unter: https://adw-goe.de/ueber-uns/datenschutzerklaerung/.

Diese Ausschreibung als PDF | This job offer as PDF in Englisch.

Bericht vom Treffen der Digitalen Akademie am 18.11.21 🔒

Entschuldigung aber dieser Post ist nur für angemeldete Benutzer sichtbar. Wenn Sie Mitglied der Digitalen Akademie werden und Zugang zu diesem Inhalt erhalten wollen, dann melden Sie sich bitte unter https://digitale-akademie.adw-goe.de/anmeldung/ bzw. im Menue Digitale Akademie > Anmeldung an. Sie werden dann nach Überprüfung umgehend einen Account erhalten und können die angefragten Seiten einsehen.

Bericht vom Treffen der Digitalen Akademie am 28.10.21 🔒

Entschuldigung aber dieser Post ist nur für angemeldete Benutzer sichtbar. Wenn Sie Mitglied der Digitalen Akademie werden und Zugang zu diesem Inhalt erhalten wollen, dann melden Sie sich bitte unter https://digitale-akademie.adw-goe.de/anmeldung/ bzw. im Menue Digitale Akademie > Anmeldung an. Sie werden dann nach Überprüfung umgehend einen Account erhalten und können die angefragten Seiten einsehen.

Stellenangebot: Postdoc Stelle Digitale Geschichtswissenschaft am DHI Paris, Deadline 9.1.22

Hier ein Hinweis auf ein Stellenangebot des DHI in Paris für einen wissenschaftlichen Mitarbeiter im Bereich Digitale Geschichtswissenschaft.

„das Deutsche Historische Institut Paris sucht ab dem 1. März 2022 eine/n wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in (PostDoc) im Bereich digitale Geschichtswissenschaft. Es handelt sich um eine befristete Qualifikationsstelle (3+2 Jahre), welche die Konzeption und Durchführung eines Forschungsprojekts (Habilitation, second book) in den Forschungsbereichen des DHIP erlaubt.

Die Aufgaben umfassen:

- Durchführung des eigenen Forschungsprojekts, das entweder systematisch Verfahren und Methoden der digitalen Geschichte anwendet oder diese selbst zum Erkenntnisgegenstand hat,

- aktive Mitarbeit in der Abteilung Digitale Geschichtswissenschaft: Organisation von Veranstaltungen, Durchführung von Schulungen, Unterstützung der Forschenden des DHIP bei der Anwendung digitaler Werkzeuge und Verfahren,

- Engagement in den haus- und stiftungsweiten Gremien und Arbeitsgruppen.

Wir erwarten:

- einen ausgearbeiteten Entwurf für ein innovatives Forschungsprojekt, das zum oben genannten Stellenprofil passt,

- eine abgeschlossene Promotion in Geschichte oder in einem benachbarten Fach,

- nachgewiesene Erfahrung und/oder Forschungstätigkeit im Bereich der digitalen Geschichte,

- nachgewiesene Informatikkompetenzen sowie Erfahrungen in der Modellierung und Visualisierung geisteswissenschaftlicher Forschung,

- ein sehr gutes Sprachniveau in Deutsch bzw. Französisch und gute Kenntnisse der jeweils anderen Sprache.

Weiter Informationen finden Sie auf der Website des Instituts:

Bewerbungsschluss ist der 9. Januar 2022.“

Neuerscheinung zu Rechtsfragen bei Open Science…

2. Auflage, HUP: 2021

Informationen unter: https://blogs.sub.uni-hamburg.de/hup/products-page/publikationen/183/

„Die Digitalisierung ermöglicht eine offene Wissenschaft (Open Science). Diese hat viele Aspekte, insbesondere den freien Zugang zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Materialien (Open Access), transparente Begutachtungsverfahren (Open Peer Review) oder quelloffene Technologien (Open Source). Das Programm Hamburg Open Science (Laufzeit 2018–2020) unterstützt unter anderem den Kulturwandel in der Wissenschaft. In diesem Kontext entstand der nun vorliegende Leitfaden, der das rechtliche Umfeld greifbar machen soll.

Der Leitfaden erarbeitet die betroffenen Rechtsgebiete zunächst systematisch. Im zweiten Teil werden rechtliche Fragen zu Open Science beantwortet, die direkt aus den Universitäten und Bibliotheken kommen. So gelingt eine praxisnahe Aufbereitung und Vermittlung. Autoren des Leitfadens sind Dr. Till Kreutzer, Partner der Kanzlei iRights.Law, und deren wissenschaftlicher Mitarbeiter Henning Lahmann. Die vorliegende zweite, vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage ist unter Mitarbeit von Dr. Ina Kaulen, Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky, entstanden.“

Vortrag: Weiße Flecken, schwarze Löcher. Was machen wir sichtbar?, Andrea Rapp, 21.10.21, 19:00 Uhr – https://www.youtube.com/user/awhamburg

Öffentlicher Vortrag im Rahmen des Workshops

„Visualisierung und Visibilität“ der AG eHumanities

Prof. Dr. Andrea Rapp:

„Weiße Flecken, schwarze Löcher. Was machen wir sichtbar?“

Donnerstag, 21. Oktober 2021, 19:00 Uhr

per Live-Stream

über den youtube-Kanal der Akademie der Wissenschaften in Hamburg

https://www.youtube.com/user/awhamburg

Visualisierungen können mächtige Werkzeuge sein, um Daten zu strukturieren und zu explorieren, um Thesen zu überprüfen, um komplexe Zusammenhänge zu vermitteln und neue Zugänge zu schaffen. Dies kann jedoch auch dazu führen, dass inhärente Verzerrungen aus den Datengrundlagen weitergetragen oder sogar petrifiziert werden, genauso wie bestimmte Wertungen und Kanonisierungen. Das Sichtbare wird tiefer erschlossen, Normdaten basieren auf den Auswahlprozessen der Gedächtnisinstitutionen,

rechtliche Hürden verhindern die Integration notwendiger Daten. Im Vortrag soll danach gefragt werden, wie wir insbesondere in den Digitalen Geisteswissenschaften vorhandene Dispositive kritisch hinterfragen

und zu einem neuen Erbeverständnis beitragen können.

Andrea Rapp studierte Germanistik, Kunstgeschichte und Ethnologie an der Universität Trier und wurde dort 1996 promoviert. Es folgten Tätigkeiten an der Universität Trier u. a. im SFB 235 „Zwischen Maas und Rhein“,

als Geschäftsführerin des „Trier Center for Digital Humanities“ sowie als Leiterin des Digitalisierungszentrums an der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen. Seit 2010 ist sie Professorin für

Germanistik – Computerphilologie und Mediävistik an der TU Darmstadt. Bei ihren Forschungen zur Sprache, Literatur und Kultur des Mittelalters ist die digitale Transformation Teil der Fachlichkeit, so dass traditionellphilologische

und digitale Verfahrensweisen integrativ verbunden werden.

Vortrag: Prof. Dr. Andrea Rapp

Technische Universität Darmstadt, Fachgebiet Germanistik – Computerphilologie und Mediävistik

Moderation: Prof. Dr. Dr. h.c. Andreas Speer

Universität zu Köln, Direktor des Thomas-Instituts der Philosophischen Fakultät